Fisiologia da membrana celular e bioquímica da sinalização celular

Fisiologia da Membrana Animal: Da Estrutura à Sinalização Celular

Este material didático foi elaborado para estudantes de graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a fisiologia da membrana celular e os mecanismos bioquímicos da sinalização celular, temas cruciais para a compreensão dos processos biológicos e patológicos em animais.

1. Introdução: A Célula como Unidade Fundamental da Vida Animal

A célula é, sem dúvida, a menor unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos, a base da vida, capaz de realizar todas as funções vitais necessárias para a sobrevivência e reprodução. Em organismos unicelulares, uma única célula é responsável por todas as atividades metabólicas. Contudo, nos complexos organismos multicelulares, como os mamíferos domésticos, aves, peixes e insetos que estudamos na Medicina Veterinária e Zootecnia, trilhões de células altamente especializadas trabalham de forma coordenada, integrando suas funções para manter a homeostase e a vida do organismo como um todo.

Cada célula é uma entidade complexa, contendo componentes essenciais que orquestram processos fundamentais como a nutrição, a liberação e o consumo de energia (metabolismo) e a reprodução. Esses processos são vitais para a manutenção da vida e para a resposta a estímulos do ambiente. Dentre as estruturas celulares mais proeminentes, destacam-se:

- Citoplasma: Uma matriz semi-fluida que preenche o interior da célula, composto pelo hialoplasma (uma mistura complexa de água, minerais, proteínas e outras moléculas dissolvidas) e pelas organelas.

- Núcleo: O centro de controle da célula em eucariotos, que abriga o material genético (DNA) organizado em cromossomos. É delimitado pela membrana nuclear, ou carioteca, que regula o trânsito de moléculas.

- Membrana Plasmática: Uma estrutura dinâmica que envolve a célula, definindo seus limites e, crucialmente, regulando a interação entre o meio intracelular e o ambiente externo.

2. A Membrana Plasmática: Uma Barreira Seletiva e Dinâmica

A membrana plasmática, também conhecida como membrana celular, é muito mais do que uma simples fronteira. Ela é um componente vital que circunda a célula, atuando como uma barreira semipermeável altamente seletiva, que controla precisamente a entrada de nutrientes e a saída de resíduos, garantindo a manutenção do ambiente intracelular. Além disso, ela é fundamental para a comunicação intercelular e para a transdução de sinais do meio externo.

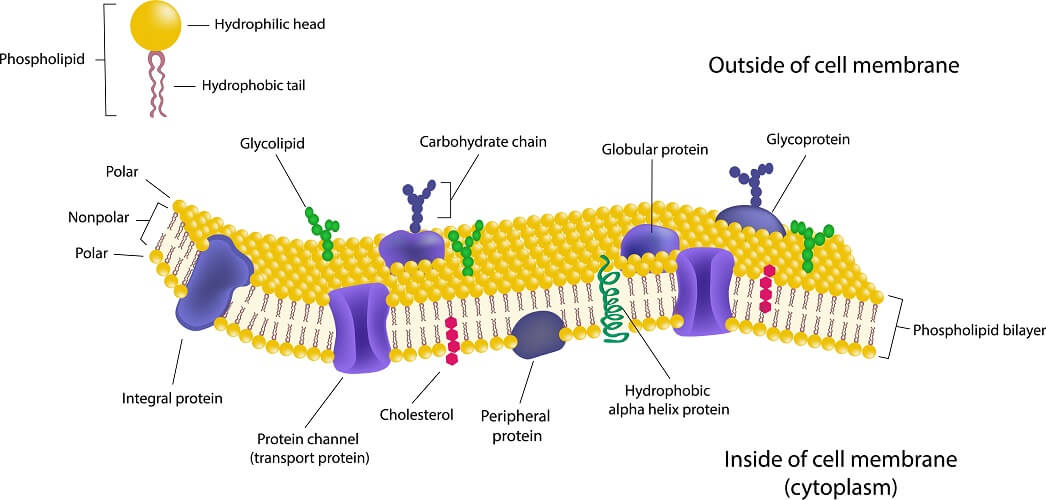

2.1. Estrutura da Membrana Celular: O Modelo do Mosaico Fluido

A compreensão moderna da estrutura da membrana plasmática é baseada no Modelo do Mosaico Fluido, proposto por S. J. Singer e G. L. Nicolson em 1972. Este modelo descreve a membrana como uma bicamada lipídica fluida na qual proteínas e carboidratos estão inseridos ou associados, conferindo à membrana uma natureza dinâmica e altamente funcional.

A composição da membrana celular é notável por sua complexidade e variabilidade entre os tipos celulares, mas geralmente inclui:

- Bicamada Lipídica: A estrutura fundamental da membrana, formada principalmente por fosfolipídios. Estas moléculas anfipáticas possuem uma \"cabeça\" hidrofílica (polar, que interage com a água) voltada para os meios aquosos (extracelular e intracelular) e duas \"caudas\" hidrofóbicas (apolares, que se repelem da água) que se orientam para o interior da bicamada. Essa organização forma uma barreira eficaz para a maioria das moléculas hidrossolúveis. Além dos fosfolipídios, outros lipídios como o colesterol (que confere fluidez e estabilidade à membrana) e os glicolipídios (lipídios com carboidratos) também são componentes importantes. Os lipídios representam cerca de 42% da massa total da membrana.

- Proteínas: Imersas, atravessando ou associadas à bicamada lipídica, as proteínas são os \"atores\" funcionais da membrana. Elas desempenham uma vasta gama de funções, incluindo:

- Transporte: Canais e carreadores que permitem a passagem seletiva de íons e moléculas.

- Sinalização: Receptores que ligam moléculas-sinal (hormônios, neurotransmissores) e transduzem essa informação para o interior da célula.

- Reconhecimento Celular: Proteínas de superfície que permitem às células identificar e interagir com outras células e com componentes da matriz extracelular.

- Adesão Celular: Moléculas que ancoram a célula à matriz extracelular ou a outras células. As proteínas constituem aproximadamente 55% da massa da membrana.

- Carboidratos: Geralmente associados a proteínas (formando glicoproteínas) ou a lipídios (formando glicolipídios) na superfície externa da membrana, constituindo o glicocálice. São cruciais no reconhecimento celular, na adesão e na proteção da célula contra danos mecânicos e químicos. Os carboidratos correspondem a cerca de 3% da massa total da membrana.

A fluidez da bicamada lipídica permite o movimento lateral dos lipídios e proteínas, o que é essencial para muitas funções da membrana, como a fusão e fissão de membranas, o reparo celular e a redistribuição de receptores.

Fonte: https://biologydictionary.net/wp-content/uploads/2017/03/cell-membrane-structure.jpg2.2. Organelas Citoplasmáticas e Suas Funções Específicas

No interior do citoplasma, uma miríade de organelas trabalha em conjunto para garantir o metabolismo e a sobrevivência celular. Embora não sejam parte da membrana plasmática, muitas delas possuem membranas internas que seguem princípios semelhantes de estrutura e função, e sua atividade é intrinsecamente ligada aos processos de transporte e sinalização que ocorrem na membrana celular.

- Mitocôndrias: As \"usinas de energia\" da célula. Realizam a respiração celular, processo no qual nutrientes são oxidados para produzir grandes quantidades de ATP (trifosfato de adenosina), a principal moeda energética da célula. Cruciais para o metabolismo de animais de produção, onde a eficiência energética é diretamente ligada ao desempenho.

- Ribossomos: Pequenas estruturas, formadas por RNA ribossômico e proteínas, responsáveis pela síntese de proteínas (tradução do RNA mensageiro). Podem estar livres no citoplasma ou associados ao retículo endoplasmático rugoso.

- Retículo Endoplasmático (RE): Uma vasta rede de membranas interconectadas que se estende por todo o citoplasma.

- RE Rugoso (RER): Possui ribossomos aderidos à sua superfície, sendo o principal local de síntese de proteínas destinadas à exportação, inserção em membranas ou transporte para outras organelas.

- RE Liso (REL): Desprovido de ribossomos, está envolvido no metabolismo de lipídios (incluindo síntese de esteroides), detoxificação de drogas e toxinas, e armazenamento de cálcio.

- Aparelho de Golgi: Um complexo de sacos membranosos achatados (cisternas) envolvido na modificação, armazenamento, empacotamento e exportação de proteínas e lipídios sintetizados no RE. Atua como um \"centro de triagem\" celular.

- Lisossomos: Organelas que contêm enzimas digestivas (hidrolases ácidas). São responsáveis pela digestão intracelular de macromoléculas, organelas velhas ou danificadas, e partículas fagocitadas (e.g., bactérias). Essenciais para a reciclagem celular e defesa imunológica.

- Peroxissomos: Organelas que contêm enzimas oxidativas, envolvidas na detoxificação de substâncias nocivas (como o álcool) e no metabolismo de ácidos graxos de cadeia longa, gerando peróxido de hidrogênio (H₂O₂), que é subsequentemente degradado.

- Centríolos: Estruturas cilíndricas (encontradas em células animais), que formam o centro organizador de microtúbulos. Participam ativamente da divisão celular (formação do fuso mitótico) e da formação de cílios e flagelos.

- Vacúolos: Em células animais, são geralmente pequenos e temporários, com funções como armazenamento temporário de água, íons ou nutrientes, e transporte de substâncias. Participam indiretamente da homeostase e da reciclagem de componentes celulares. É importante notar que sua proeminência e função variam muito em relação aos grandes vacúolos de células vegetais.

3. Mecanismos de Transporte Através da Membrana: Controlando o Tráfego Celular

A capacidade da célula de controlar a passagem de substâncias é vital. A membrana plasmática atua como uma alfândega celular, permitindo ou impedindo o movimento de moléculas para dentro e para fora da célula por meio de diversos mecanismos de transporte.

3.1. Transporte Passivo: A Favor do Gradiente

No transporte passivo, as substâncias se movem espontaneamente a favor do seu gradiente de concentração (de uma área de maior concentração para uma de menor concentração) ou gradiente eletroquímico, sem qualquer gasto direto de energia metabólica (ATP) pela célula.

- Difusão Simples: Moléculas pequenas e apolares (lipossolúveis), como oxigênio (O₂), dióxido de carbono (CO₂) e pequenas moléculas de lipídios, conseguem atravessar diretamente a bicamada lipídica da membrana, dissolvendo-se nela. É fundamental para as trocas gasosas nos pulmões e tecidos.

- Difusão Facilitada: Substâncias polares, com carga elétrica (íons) ou de tamanho maior, como glicose, aminoácidos e alguns íons, não conseguem atravessar a bicamada lipídica sozinhas. Elas necessitam da ajuda de proteínas de transporte específicas presentes na membrana:

- Proteínas Carreadoras: Ligam-se à molécula a ser transportada e sofrem uma alteração conformacional para movê-la através da membrana. Ex: transportadores de glicose (GLUTs).

- Proteínas de Canal: Formam poros hidrofílicos através da membrana, permitindo a passagem rápida de íons ou água. Ex: canais de íons (Na⁺, K⁺, Cl⁻) e aquaporinas (canais de água).

- Osmose: É o movimento da água através de uma membrana semipermeável, sempre de uma região de menor concentração de soluto (maior concentração de água) para uma região de maior concentração de soluto (menor concentração de água). Este movimento visa equilibrar as concentrações dos solutos em ambos os lados da membrana e é crucial para a manutenção do volume celular e da homeostase hídrica em animais.

3.2. Transporte Ativo: Contra o Gradiente com Gasto de Energia

O transporte ativo, ao contrário do passivo, requer gasto direto ou indireto de energia (ATP) para mover substâncias contra o seu gradiente de concentração (de uma área de menor concentração para uma de maior concentração) ou gradiente eletroquímico. Isso permite que a célula acumule nutrientes ou expulse resíduos, mantendo gradientes essenciais para suas funções.

- Transporte Ativo Primário: Utiliza diretamente a energia liberada pela hidrólise do ATP.

- Bomba Sódio-Potássio (Na⁺/K⁺-ATPase): Um exemplo clássico e vital em todas as células animais. Esta proteína de transporte bombeia ativamente três íons de sódio (Na⁺) para fora da célula e dois íons de potássio (K⁺) para dentro da célula a cada ciclo, com gasto de uma molécula de ATP. Esta bomba é fundamental para:

- Manter os gradientes de concentração de Na⁺ e K⁺, essenciais para o potencial de membrana.

- Controlar o volume celular.

- Gerar o gradiente eletroquímico que impulsiona o transporte ativo secundário.

- Bomba Sódio-Potássio (Na⁺/K⁺-ATPase): Um exemplo clássico e vital em todas as células animais. Esta proteína de transporte bombeia ativamente três íons de sódio (Na⁺) para fora da célula e dois íons de potássio (K⁺) para dentro da célula a cada ciclo, com gasto de uma molécula de ATP. Esta bomba é fundamental para:

- Transporte Ativo Secundário: Não utiliza ATP diretamente, mas sim a energia armazenada em um gradiente eletroquímico previamente estabelecido por transporte ativo primário (geralmente o gradiente de Na⁺). As proteínas transportadoras utilizam a energia liberada pelo movimento de um íon a favor de seu gradiente para transportar outra molécula contra seu gradiente. Pode ocorrer de duas formas:

- Cotransporte (Simporte): Ambas as substâncias são transportadas na mesma direção. Ex: cotransporte de sódio e glicose (SGLT) no intestino delgado e nos túbulos renais, onde o Na⁺ entra na célula a favor do seu gradiente, e a glicose é \"carregada\" junto, contra o seu.

- Contratransporte (Antiporte): As substâncias são transportadas em direções opostas. Ex: trocador Na⁺/Ca²⁺, onde o Na⁺ entra na célula e o Ca²⁺ é expulso.

- Transporte de Macromoléculas (Endocitose e Exocitose): Mecanismos para transportar grandes partículas, macromoléculas ou até mesmo células inteiras (no caso de fagocitose) para dentro ou para fora da célula, envolvendo a deformação da membrana plasmática e a formação de vesículas.

- Endocitose: A célula engloba substâncias externas. Tipos incluem fagocitose (englobamento de partículas grandes, como bactérias por macrófagos) e pinocitose (ingestão de fluidos e pequenas moléculas).

- Exocitose: A célula libera substâncias para o meio externo, como hormônios, neurotransmissores ou produtos de secreção, por fusão de vesículas com a membrana plasmática.

4. Gradientes Eletroquímicos e Potencial de Membrana: A Base da Excitabilidade Celular

O movimento diferencial de íons através da membrana plasmática, impulsionado por gradientes de concentração e elétricos, é fundamental para o estabelecimento do potencial de membrana. Este é a diferença de potencial elétrico (voltagem) entre o lado interno (tipicamente negativo) e o externo (tipicamente positivo) da membrana celular.

O potencial de membrana em repouso é um estado estável, caracterizado pela permeabilidade seletiva da membrana a diferentes íons, principalmente o potássio (K⁺). Em repouso, canais específicos permitem que o K⁺, mais concentrado dentro da célula, saia por difusão (a favor do seu gradiente de concentração). Como o sódio (Na⁺) e o cloreto (Cl⁻) têm menor permeabilidade em repouso, essa saída de K⁺ sem o acompanhamento de ânions carregados gera um acúmulo de cargas negativas no interior da célula, resultando em um potencial transmembrana negativo (e.g., -70 mV em neurônios).

A Equação de Nernst permite calcular o potencial de equilíbrio para um único íon, ou seja, o potencial transmembrana em que o gradiente elétrico se opõe exatamente ao gradiente de concentração, impedindo o movimento líquido do íon. Já a Equação de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK) é mais abrangente, calculando o potencial de membrana em repouso considerando a concentração e a permeabilidade de múltiplos íons (K⁺, Na⁺, Cl⁻) que contribuem para o potencial em um determinado momento. Compreender esses gradientes é crucial para a função de células excitáveis, como neurônios e células musculares, e para processos de transporte.

Nos neurônios e células musculares, a alteração rápida e controlada do potencial de membrana gera os potenciais de ação – impulsos elétricos que permitem a transmissão rápida de informações no sistema nervoso e a contração muscular. A bomba Na⁺/K⁺-ATPase é vital para restaurar e manter esses gradientes iônicos após um potencial de ação.

5. Mecanismos Bioquímicos da Sinalização Celular: A Linguagem das Células

A membrana plasmática não é apenas uma barreira; é também uma plataforma complexa para a comunicação celular. As células se comunicam constantemente entre si e com o ambiente externo através de um processo chamado sinalização celular, que envolve a recepção de sinais (primeiros mensageiros) na membrana e sua transdução para o interior da célula, gerando respostas específicas.

5.1. Ativação da Via da Proteíno Quinase A (PKA) pelo Aumento do AMPc

A Proteíno Quinase A (PKA) é uma enzima central na transdução de sinais que utilizam o monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) como segundo mensageiro. O AMPc é uma molécula pequena e ubíqua, produzida pela enzima adenilato ciclase a partir do ATP, e atua como um modulador intracelular da atividade celular em resposta a uma variedade de hormônios, como a adrenalina (epinefrina), glucagon e o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). Esta via é fundamental na regulação do metabolismo energético em animais, por exemplo, na resposta ao estresse (\"luta ou fuga\").

Mecanismo de Ativação da PKA:

- Ligação do Hormônio ao Receptor: Um hormônio (primeiro mensageiro), como o glucagon ou a adrenalina, liga-se ao seu receptor específico acoplado à proteína Gs (proteína G estimulatória) na superfície da membrana plasmática da célula-alvo.

- Ativação da Adenilato Ciclase: A ligação do hormônio causa uma alteração conformacional no receptor, que ativa a subunidade alfa da proteína Gs. Essa subunidade ativada (ligada a GTP) dissocia-se e interage com a adenilato ciclase, uma enzima transmembrana.

- Produção de AMPc: A adenilato ciclase ativada catalisa a conversão de ATP em AMPc, aumentando rapidamente a concentração intracelular de AMPc.

- Ativação da PKA: O acúmulo de AMPc leva à sua ligação às subunidades regulatórias da PKA inativa. A PKA, em seu estado inativo, é um tetrâmero composto por duas subunidades regulatórias e duas subunidades catalíticas. A ligação do AMPc causa a dissociação das subunidades regulatórias, liberando as duas subunidades catalíticas ativas.

- Fosforilação de Proteínas-Alvo e Respostas Celulares: As subunidades catalíticas da PKA ativas translocam-se para diferentes compartimentos celulares e fosforilam (adicionam um grupo fosfato) diversas proteínas-alvo (enzimas, fatores de transcrição, canais iônicos) em resíduos específicos de serina ou treonina. Essa fosforilação pode ativar ou inibir a função dessas proteínas, levando a respostas celulares variadas, como:

- Metabolismo de Carboidratos: Estimulação da glicogenólise (quebra de glicogênio) e gliconeogênese (produção de glicose) no fígado e músculo, e inibição da glicogênese (síntese de glicogênio).

- Metabolismo de Lipídios: Estimulação da lipólise (quebra de gorduras) no tecido adiposo.

- Expressão Gênica: Regulação da transcrição de genes envolvidos em processos metabólicos e de diferenciação.

- Função Cardíaca: Aumento da frequência cardíaca e força de contração em resposta à adrenalina.

A dessensibilização da via e o término da sinalização ocorrem rapidamente através da hidrólise do AMPc em AMP inativo pela enzima fosfodiesterase, garantindo que a resposta celular seja transitória e regulada.

5.2.Exemolo 1: Resistência à Insulina no Hiperadrenocorticismo Crônico e o Papel da PEPCK na Gliconeogênese Hepática

O hiperadrenocorticismo (também conhecido como Síndrome de Cushing) é uma endocrinopatia comum em animais (especialmente cães e cavalos, mas também ocorre em outras espécies), caracterizada pelo excesso crônico de glicocorticoides, como o cortisol. Este excesso hormonal tem efeitos metabólicos profundos, um dos mais importantes sendo a indução de resistência à insulina.

Mecanismo de Indução da Resistência à Insulina:

- Ação do Cortisol: O cortisol é um hormônio primariamente catabólico. Seu excesso estimula a gliconeogênese hepática (produção de glicose pelo fígado a partir de precursores não carboidratos, como aminoácidos e glicerol) e reduz a captação de glicose pelos tecidos periféricos sensíveis à insulina, como o músculo esquelético e o tecido adiposo, diminuindo a sensibilidade à insulina nesses locais.

- Indução da PEPCK: Uma das principais formas pelas quais o cortisol aumenta a gliconeogênese é através do aumento da expressão gênica e da atividade da enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinase (PEPCK). A PEPCK é uma enzima-chave e limitante da gliconeogênese, catalisando a conversão do oxaloacetato em fosfoenolpiruvato, um passo crítico na síntese de glicose.

- Efeito Sobre a Insulina: Com a produção elevada de glicose pelo fígado e a diminuição da captação de glicose pelos tecidos periféricos, os níveis de glicose no sangue (glicemia) permanecem persistentemente elevados. As células respondem a esse ambiente hiperglicêmico desenvolvendo resistência à insulina, ou seja, uma diminuição na capacidade dos tecidos-alvo de responder adequadamente aos efeitos da insulina. Isso pode envolver uma redução no número ou na sensibilidade dos receptores de insulina na superfície da membrana celular e/ou defeitos na cascata de sinalização intracelular da insulina.

- Feedback Negativo e Hiperinsulinemia: Em resposta à hiperglicemia persistente, o pâncreas (especificamente as células beta das ilhotas de Langerhans) aumenta compensatoriamente a secreção de insulina. Isso leva a um estado de hiperinsulinemia (altos níveis de insulina no sangue). No entanto, apesar dos altos níveis de insulina, a resistência periférica impede a redução eficaz dos níveis de glicose, levando a um ciclo vicioso de hiperglicemia crônica e aumentando significativamente a predisposição ao desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2.

5.3. Exemplo 2: Aumento do AMPc por Adenilato Ciclase e Produção de Cortisol a partir do Colesterol

A produção de cortisol, um esteroide sintetizado nas células da zona fasciculada do córtex adrenal, é rigidamente regulada. O principal estímulo para sua síntese e liberação é o Hormônio Adrenocorticotrófico (ACTH), proveniente da hipófise anterior. A ação do ACTH é mediada por uma via de sinalização que envolve o AMPc e a PKA, demonstrando a interconexão das vias de sinalização.

Etapas da Produção de Cortisol:

- Ativação do Receptor de ACTH: O ACTH se liga ao seu receptor específico, o receptor de melanocortina-2 (MC2R), localizado na membrana plasmática das células da zona fasciculada do córtex adrenal. Este receptor é um receptor acoplado à proteína Gs.

- Ativação da Adenilato Ciclase: A ligação do ACTH ativa a proteína Gs, que por sua vez ativa a enzima adenilato ciclase. Esta enzima catalisa a conversão de ATP em AMPc, elevando rapidamente as concentrações intracelulares de AMPc.

- Ativação da PKA: O aumento do AMPc ativa a Proteíno Quinase A (PKA), liberando suas subunidades catalíticas ativas.

- Mobilização do Colesterol: A PKA ativada fosforila e, consequentemente, estimula a atividade de várias proteínas envolvidas na biossíntese de esteroides. Uma das proteínas-chave é a Proteína Regulatória Aguda Esteroidogênica (StAR). A StAR facilita o transporte do colesterol (o precursor de todos os hormônios esteroides, incluindo o cortisol) do citoplasma para a membrana interna da mitocôndria, que é um passo limitante na esteroidogênese.

- Conversão do Colesterol em Cortisol: Uma vez na mitocôndria, o colesterol é convertido em pregnenolona pela enzima P450scc (colesterol desmolase). A pregnenolona então passa por uma série de transformações enzimáticas sequenciais no retículo endoplasmático e mitocôndria, resultando na produção final de cortisol.

- Liberação do Cortisol: O cortisol sintetizado é rapidamente secretado na corrente sanguínea, onde exercerá seus múltiplos efeitos metabólicos, incluindo a estimulação da gliconeogênese, mobilização de lipídios e indução da resistência à insulina.

- Regulação por Feedback Negativo: Os níveis elevados de cortisol circulante exercem um feedback negativo poderoso sobre o eixo hipotalâmico-hipofisário. Isso significa que o cortisol inibe a secreção do Hormônio Liberador de Corticotropina (CRH) pelo hipotálamo e do ACTH pela adeno-hipófise, fechando o ciclo e controlando sua própria produção.

6. Importância da Fisiologia da Membrana na Saúde e Produção Animal

A compreensão detalhada da fisiologia da membrana celular é indispensável para estudantes e profissionais da Medicina Veterinária e Zootecnia. A membrana não é apenas uma estrutura passiva; é um centro de atividade metabólica e comunicacional, essencial para a manutenção da homeostase (o equilíbrio interno do organismo).

Ela permite:

- Absorção de Nutrientes: Nos tratos gastrointestinal e renal, a membrana controla a absorção seletiva de água, eletrólitos, glicose, aminoácidos e outras moléculas essenciais, vitais para o crescimento e produtividade animal.

- Eliminação de Resíduos: Processos como a excreção de ureia, creatinina e outras substâncias tóxicas pelos rins dependem de transportadores de membrana.

- Transmissão de Sinais Químicos e Elétricos: Desde a condução de impulsos nervosos que controlam o movimento e a percepção, até a resposta de células a hormônios e medicamentos, a membrana é o palco para a comunicação intercelular e a integração de sistemas.

- Interação com o Ambiente: A membrana é a primeira linha de defesa contra patógenos e o meio externo, participando de processos imunológicos e de reconhecimento.

Estudos aprofundados sobre a fisiologia da membrana contribuem diretamente para a compreensão de diversas doenças relacionadas a disfunções no transporte celular (e.g., síndromes de má absorção, algumas neuropatias e miopatias) e na sinalização celular (e.g., diabetes mellitus, doenças endócrinas). Esse conhecimento é a base para o desenvolvimento de diagnósticos mais precisos, abordagens terapêuticas mais eficazes e estratégias de manejo que otimizem a saúde e a produtividade dos animais.

7. Casos Clínicos: Aplicando o Conhecimento na Prática

A fisiologia da membrana e a sinalização celular são conceitos fundamentais para a compreensão de diversas condições clínicas e desafios na produção animal. Vejamos dois exemplos.

Caso Clínico Veterinário: Diabetes Mellitus em Cães e a Resistência à Insulina

História Clínica:

Bob, um cão da raça Beagle, de 8 anos, macho castrado, foi levado à clínica veterinária com queixa de aumento do consumo de água (polidipsia), aumento da produção de urina (poliúria), perda de peso apesar do apetite voraz (polifagia), e letargia. O proprietário também notou que Bob estava desenvolvendo catarata nos últimos meses.

Exame Físico:

Bob apresentava escore de condição corporal 6/9 (acima do ideal), mucosas róseas e ligeiramente secas, e sinais de catarata bilateral.

Exames Complementares:

- Hemograma completo: Sem alterações significativas.

- Bioquímica sérica: Glicemia de 450 mg/dL (valor de referência: 70-120 mg/dL), frutozamina 550 µmol/L (valor de referência: 150-300 µmol/L). Enzimas hepáticas levemente elevadas (ALT e FA).

- Urinálise: Glicosúria (presença de glicose na urina) 4+, densidade urinária 1.035. Ausência de cetonas.

Diagnóstico Presuntivo:

Diabetes Mellitus.

Fisiopatogenia dos Sintomas e Diagnóstico Diferencial:

A glicemia persistentemente elevada (hiperglicemia) é a marca do diabetes mellitus. No caso de Bob, a alta glicose no sangue excede a capacidade dos rins de reabsorvê-la (limiar renal para glicose), resultando em glicosúria. A presença de glicose na urina arrasta água por osmose, causando poliúria e, consequentemente, polidipsia para compensar a perda de fluidos. A polifagia, apesar da perda de peso, ocorre porque, na ausência de captação de glicose adequada pelas células (devido à falta de insulina ou resistência à ela), o corpo percebe que está \"morrendo de fome\" e tenta compensar aumentando a ingestão de alimentos. A letargia e a perda de peso são consequências do metabolismo energético deficiente, utilizando proteínas e gorduras como fonte de energia. A catarata diabética é uma complicação comum em cães, resultante do acúmulo de sorbitol no cristalino devido ao metabolismo da glicose em excesso.

Diagnósticos Diferenciais:

- Diabetes Mellitus Primário: No cão, o tipo mais comum é o Diabetes Tipo I (insulinodependente), caracterizado pela destruição das células beta pancreáticas produtoras de insulina.

- Diabetes Mellitus Secundário: Pode ser causado por outras doenças que geram resistência à insulina, como o hiperadrenocorticismo (síndrome de Cushing), acromegalia ou uso crônico de glicocorticoides. A hiperglicemia e a resistência à insulina, como discutido na seção 5.2, são efeitos diretos do excesso de cortisol. Para descartar hiperadrenocorticismo, seriam necessários testes adicionais, como o teste de supressão por dexametasona ou o teste de estimulação por ACTH. Considerando a raça e a idade, o hiperadrenocorticismo é uma possibilidade a ser investigada.

- Pancreatite: Inflamação do pâncreas pode levar a danos nas células beta.

Exames Complementares Adicionais para Confirmação e Investigação:

- Teste de Estimulação por Insulina: Em cães, a dosagem de insulina endógena após estímulo é complexa. A frutozamina (glicose ligada a proteínas séricas) é um bom indicador da glicemia média nas últimas 2-3 semanas e reforça o diagnóstico de diabetes.

- Teste de Estimulação por ACTH/Supressão com Dexametasona: Se houver suspeita de hiperadrenocorticismo como causa secundária da resistência à insulina.

Fisiopatogenia e Membrana Celular:

A insulina atua em receptores específicos na membrana plasmática das células-alvo (músculo, fígado, adipócitos). A ligação da insulina ao seu receptor de membrana ativa uma cascata de sinalização intracelular (via PI3K/Akt) que, entre outras coisas, promove a translocação de vesículas contendo transportadores de glicose (GLUT4) para a membrana plasmática. Isso permite que a glicose seja internalizada na célula. Na resistência à insulina (presente no hiperadrenocorticismo ou em obesidade), essa sinalização pós-receptor na membrana está comprometida, ou a expressão do GLUT4 pode estar reduzida, impedindo a captação eficaz de glicose. No diabetes tipo I, a falha primária é a produção insuficiente de insulina, o que significa que o sinal para a captação de glicose nunca chega aos receptores da membrana em quantidade suficiente.

Tratamento Proposto:

O tratamento principal para o diabetes mellitus em cães é a insulinoterapia, com injeções diárias de insulina para compensar a deficiência. Além disso, é crucial uma dieta controlada (com baixo teor de carboidratos simples e fibras adequadas) e manejo do peso. Se o hiperadrenocorticismo for diagnosticado, o tratamento para essa condição (medicamentoso ou cirúrgico) seria prioritário, pois a correção do excesso de cortisol pode reverter, em parte, a resistência à insulina. Monitoramento constante da glicemia e do estado geral do animal é essencial.

Caso Clínico em Produção Animal: Hipocalcemia Pós-parto em Bovinos (Febre do Leite)

História Clínica:

Uma vaca Jersey, de 5 anos, recém-parida (12 horas pós-parto), foi encontrada pelos tratadores deitada no cocho, incapaz de se levantar. Estava em lactação de pico e não apresentava histórico prévio de doença.

Exame Físico:

A vaca apresentava-se apática, com tremores musculares, extremidades frias, pupilas dilatadas e uma temperatura retal de 37.5°C (abaixo do normal para bovinos). Os movimentos ruminais estavam ausentes e o pulso estava fraco e rápido.

Exames Complementares:

- Bioquímica sérica: Cálcio sérico total de 4.5 mg/dL (valor de referência: 8-10 mg/dL). Fósforo e magnésio séricos estavam dentro dos limites normais.

Diagnóstico:

Hipocalcemia Pós-parto (Febre do Leite).

Fisiopatogenia dos Sintomas e Diagnóstico Diferencial:

A febre do leite é uma doença metabólica comum em vacas de alta produção, geralmente ocorre logo após o parto. A principal causa é a súbita e massiva demanda de cálcio para a produção de colostro e leite, que excede a capacidade do organismo da vaca de mobilizar cálcio dos ossos ou absorvê-lo da dieta. Isso leva a uma queda abrupta nos níveis de cálcio no sangue (hipocalcemia).

O cálcio (Ca²⁺) desempenha um papel crucial em inúmeros processos fisiológicos, incluindo a contração muscular, a transmissão nervosa, a secreção hormonal e a coagulação sanguínea.

- Sintomas Nervosos/Musculares: A hipocalcemia afeta diretamente a membrana celular dos neurônios e fibras musculares. O cálcio extracelular é vital para estabilizar a membrana e regular a permeabilidade dos canais de sódio. Com baixos níveis de cálcio, os canais de sódio se tornam mais permeáveis, levando a uma despolarização parcial da membrana. Isso resulta em hiperexcitabilidade das membranas nervosas e musculares, manifestada por tremores, fasciculações e, eventualmente, paralisia flácida (incapacidade de levantar), pois a contração muscular depende da entrada de cálcio na célula. A atonia ruminal (ausência de movimentos ruminais) é também uma consequência da falha na contração da musculatura lisa do rúmen.

- Temperatura Corporal: A hipotermia ocorre devido à redução da atividade muscular e metabólica.

Diagnósticos Diferenciais:

- Hipomagnesemia: Níveis baixos de magnésio também podem causar sinais neurológicos e musculares, mas o cálcio sérico estaria normal.

- Toxemia periparto: Infecções ou inflamações graves no periparto podem levar à prostração.

- Lesões musculoesqueléticas: Trauma ou lesões nervosas podem impedir o animal de se levantar.

Exames Complementares Adicionais para Confirmação e Investigação:

A dosagem de cálcio sérico é o exame confirmatório. Pode-se também dosar fósforo e magnésio para diferenciar de outras deficiências.

Fisiopatogenia e Membrana Celular:

A homeostase do cálcio é rigidamente controlada por hormônios como o Paratormônio (PTH) e a Vitamina D, que atuam na mobilização de cálcio dos ossos, reabsorção renal e absorção intestinal. No pico da lactação, a demanda é tão alta que o sistema regulatório não consegue responder rapidamente. As bombas de cálcio (Ca²⁺-ATPase) na membrana plasmática e no retículo sarcoplasmático (nas células musculares) e os canais de cálcio voltagem-dependentes são cruciais para manter os gradientes de cálcio intra e extracelular. A hipocalcemia sistêmica afeta a função dessas proteínas de membrana, alterando o potencial de membrana e a capacidade de resposta das células nervosas e musculares.

Tratamento Proposto:

O tratamento imediato envolve a suplementação intravenosa lenta de cálcio (geralmente gluconato de cálcio a 23%). A resposta é geralmente rápida e dramática, com o animal se levantando em poucos minutos. Para prevenção, são utilizadas estratégias nutricionais no pré-parto que estimulam a mobilização de cálcio antes do parto, como a dieta aniônica (baixa ingestão de cátions e alta de ânions, acidificando levemente o sangue e estimulando o PTH) ou a restrição de cálcio. A administração de Vitamina D também pode ser útil para aumentar a absorção intestinal de cálcio.

8. Estudo Dirigido: Perguntas para Reflexão e Aprofundamento

Para consolidar seu conhecimento sobre a fisiologia da membrana e a sinalização celular, responda às seguintes perguntas abertas.

- Explique o Modelo do Mosaico Fluido da membrana plasmática, detalhando a função de cada um de seus principais componentes (lipídios, proteínas, carboidratos).

- Diferencie transporte passivo de transporte ativo, fornecendo exemplos de cada um e explicando as condições (gradiente e energia) sob as quais ocorrem.

- Descreva a importância da Bomba Sódio-Potássio para a célula animal, listando pelo menos três funções cruciais que ela desempenha.

- Como os gradientes eletroquímicos de íons são estabelecidos e mantidos através da membrana plasmática, e qual a relevância do potássio nesse processo para o potencial de membrana em repouso?

- Descreva a cascata de sinalização da Proteíno Quinase A (PKA) desde a ligação do primeiro mensageiro ao receptor até a resposta celular, incluindo os papéis da proteína Gs, adenilato ciclase e AMPc.

- Explique por que o excesso crônico de cortisol (hiperadrenocorticismo) leva à resistência à insulina, destacando o papel da PEPCK e os tecidos-alvo mais afetados.

- Como a membrana plasmática atua como uma plataforma essencial para a comunicação celular? Cite um exemplo de sinalização envolvendo um receptor de membrana.

- Considerando os mecanismos de transporte, como a integridade e funcionalidade da membrana plasmática são cruciais para a absorção de nutrientes no trato gastrointestinal de um animal?

- Discuta a aplicação do conhecimento sobre o potencial de membrana na compreensão da função de células excitáveis, como neurônios e células musculares.

- Com base nos casos clínicos apresentados, explique como a disfunção na fisiologia da membrana ou na sinalização celular pode levar a manifestações clínicas em animais.

10. Glossário Técnico

- Célula: Unidade estrutural e funcional básica dos seres vivos.

- Membrana plasmática: Barreira semipermeável que delimita a célula e regula a troca de substâncias com o meio externo.

- Fosfolipídios: Moléculas anfipáticas que formam a bicamada lipídica da membrana, com partes hidrofílicas e hidrofóbicas.

- Modelo de Mosaico Fluido: Modelo que descreve a membrana plasmática como uma bicamada lipídica fluida onde proteínas e carboidratos estão inseridos ou associados.

- ATP (Adenosina Trifosfato): Principal molécula de energia utilizada pelas células para realizar trabalho biológico.

- Citoplasma: Parte da célula entre a membrana plasmática e o núcleo, que inclui o hialoplasma e as organelas.

- Hialoplasma: Fração líquida do citoplasma, onde as organelas estão suspensas; também conhecido como citosol.

- Núcleo: Organela que contém o material genético (DNA) em células eucarióticas.

- Mitocôndrias: Organelas responsáveis pela respiração celular e produção de ATP.

- Ribossomos: Estruturas responsáveis pela síntese de proteínas.

- Retículo Endoplasmático (RE): Rede de membranas envolvida na síntese de proteínas (RE rugoso) e lipídios, e detoxificação (RE liso).

- Aparelho de Golgi: Organela envolvida na modificação, armazenamento e empacotamento de proteínas e lipídios.

- Lisossomos: Organelas que realizam a digestão intracelular, degradando substâncias.

- Peroxissomos: Organelas envolvidas na detoxificação e metabolismo de ácidos graxos.

- Centríolos: Estruturas que participam da divisão celular em células animais.

- Vacúolos: Em células animais, pequenas vesículas com funções diversas como armazenamento temporário e transporte de substâncias, contribuindo indiretamente para a homeostase.

- Glicocálice: Camada de carboidratos presente na superfície externa da membrana plasmática, envolvida em reconhecimento e adesão celular.

- Difusão simples: Movimento de moléculas apolares diretamente através da membrana, sem auxílio de proteínas, a favor do gradiente de concentração.

- Difusão facilitada: Transporte de moléculas polares ou grandes através de proteínas específicas (canais ou carreadores) na membrana, a favor do gradiente.

- Osmose: Movimento de água através da membrana para equilibrar concentrações de solutos.

- Transporte ativo: Processo que utiliza energia (ATP direta ou indiretamente) para mover substâncias contra um gradiente de concentração.

- Bomba sódio-potássio (Na⁺/K⁺-ATPase): Mecanismo de transporte ativo primário que mantém gradientes de Na⁺ e K⁺ através da membrana.

- Transporte Ativo Primário: Transporte que usa ATP diretamente.

- Transporte Ativo Secundário: Transporte que usa a energia de um gradiente eletroquímico estabelecido por transporte ativo primário.

- Cotransporte (Simporte): Transporte simultâneo de duas substâncias na mesma direção.

- Contratransporte (Antiporte): Transporte simultâneo de duas substâncias em direções opostas.

- Endocitose: Processo de ingestão de substâncias pela célula através da formação de vesículas.

- Exocitose: Processo de liberação de substâncias da célula para o exterior através da fusão de vesículas com a membrana.

- Potencial de membrana em repouso: Diferença de potencial elétrico entre os lados interno e externo da membrana em estado de repouso.

- Gradiente eletroquímico: Diferença combinada de concentração e carga elétrica que impulsiona o movimento de íons através da membrana.

- Equação de Nernst: Equação que calcula o potencial de equilíbrio para um único íon.

- Equação de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK): Equação que calcula o potencial de membrana em repouso considerando múltiplos íons.

- Potencial de Ação: Impulso elétrico rápido gerado pela despolarização e repolarização da membrana em células excitáveis.

- Sinalização Celular: Processo pelo qual as células detectam e respondem a sinais do ambiente e de outras células.

- Primeiro Mensageiro: Molécula sinalizadora externa (e.g., hormônio, neurotransmissor) que se liga a um receptor.

- Segundo Mensageiro: Molécula intracelular (e.g., AMPc, Ca²⁺) que transmite e amplifica o sinal do receptor.

- AMPc (monofosfato de adenosina cíclico): Importante segundo mensageiro em vias de sinalização.

- Adenilato Ciclase: Enzima de membrana que catalisa a formação de AMPc a partir de ATP.

- Proteína Gs: Tipo de proteína G que, quando ativada, estimula a adenilato ciclase.

- PKA (Proteíno Quinase A): Enzima ativada por AMPc, que fosforila proteínas-alvo.

- Fosforilação: Adição de um grupo fosfato a uma molécula, alterando sua atividade.

- Fosfodiesterase: Enzima que hidrolisa o AMPc em AMP inativo, encerrando a sinalização.

- Hiperadrenocorticismo (Síndrome de Cushing): Doença causada pelo excesso crônico de glicocorticoides (cortisol).

- Cortisol: Hormônio glicocorticoide com efeitos catabólicos, incluindo estímulo à gliconeogênese e redução da sensibilidade à insulina.

- Gliconeogênese Hepática: Produção de glicose pelo fígado a partir de precursores não carboidratos.

- PEPCK (Fosfoenolpiruvato Carboxiquinase): Enzima-chave na gliconeogênese.

- Resistência à Insulina: Diminuição da capacidade dos tecidos-alvo de responder adequadamente aos efeitos da insulina.

- Hiperinsulinemia: Níveis elevados de insulina no sangue, geralmente compensatória à resistência.

- ACTH (Hormônio Adrenocorticotrófico): Hormônio hipofisário que estimula a produção de cortisol.

- MC2R (Receptor de Melanocortina-2): Receptor para ACTH nas células do córtex adrenal.

- Proteína StAR (Steroidogenic Acute Regulatory Protein): Proteína que regula o transporte de colesterol para a mitocôndria, passo limitante na síntese de esteroides.

- Feedback Negativo: Mecanismo regulatório onde o produto final de uma via inibe etapas anteriores da mesma via.

- Homeostase: Manutenção de um ambiente interno relativamente estável em um organismo.

- Diabetes Mellitus: Doença metabólica caracterizada por hiperglicemia devido a defeitos na secreção ou ação da insulina.

- Glicosúria: Presença de glicose na urina.

- Poliúria: Aumento da produção de urina.

- Polidipsia: Aumento do consumo de água.

- Polifagia: Aumento do apetite e consumo de alimentos.

- Frutozamina: Glicose ligada a proteínas séricas, indicador da glicemia média.

- Hipocalcemia Pós-parto (Febre do Leite): Doença metabólica em bovinos caracterizada por baixos níveis de cálcio no sangue após o parto.

11. Referências Bibliográficas

Sugestões de referências gerais para temas de Fisiologia Animal e Casos Clínicos:

- CUNNINGHAM, J. G.; KLEIN, B. G. Tratado de Fisiologia Veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

- GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

- NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger Principles of Biochemistry. 7. ed. New York: W. H. Freeman, 2017.

- BERNE, R. M.; LEVY, M. N. Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

- ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. Textbook of Veterinary Internal Medicine: Diseases of the Dog and Cat. 8. ed. St. Louis: Elsevier, 2017.

- SMITH, B. P. Large Animal Internal Medicine. 5. ed. St. Louis: Mosby Elsevier, 201.